|

焦灼之戰:LCD靠熬,OLED靠拼

當前占面板技術主流的是LCD液晶技術,技術原理是通過電壓改變液晶的方向,從而控制光線的通過與否,繼而控制相應像素點(RGB紅色、綠色、藍色)的顯示或關閉,最終組合顯示出各種色彩圖案。該技術最初由美國發明,但在日本發展、壯大。日本不僅積累了大量的技術專利,也在面板上遊材料領域形成了全面布局。巅峰時期,日本面板銷售占全球94%的份額,獨霸天下。雖然LCD液晶技術原理簡單,但在2000年以前,對于面板後進者而言,要實現商業化並不容易。一方面會涉及到專利限制,要自研新路線新技術比較困難;另一方面,要具備規模化生産能力、確保高良品率,需要工藝、know-how積累。因此,國內面板公司在技術方面,爲了加速發展,除了自研之外,也沿用了“引進-消化-再創新”的路徑。比如,京東方在2003年1月,以3.8億美元完成了對韓國現代顯示技術株式會社(Hynix)的TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器件)業務的收購,包括産線設備、知識産權等,隨後,技術研發開始加速。十幾年後的2017年底,京東方率先投産了自主産權的10.5代液晶面板生産線,這也是全球第一條。比如,TCL在2007年和韓國三星達成了技術合作協議,在合作中積累了相關經驗。2009年11月,TCL和深圳市政府合資成立華星光電,随后很快公司就吸引到了200多名台湾工程师加盟,带来了丰富的生产经验。如今,TCL自研的HVA技术,也成为公司産品的技术支柱。再比如,上海和輝光電的核心技術人員森本佳宏,也先後在日本企業三洋、中國台灣企業統寶光電任職二十八年。並在2017年加入公司,任總工藝師。“引進-消化-再創新”的路線,也並非大陸面板行業專有。

比如,韓國現代集團在1990年就從日本引進了LCD技術以及完整産線;三星公司不僅獲得了美國公司的技術許可,同時還在日本設立研發機構,大量雇傭日本工程師,可謂是“偷師學藝”。中國台灣面板産業的發展,也源于日本面板公司的授權。1997年亞洲金融危機後,日本面板企業遭遇經營壓力,不得已和台灣公司簽署了TFT-LCD技術的轉讓合同、來賺專利費,繼而有了台灣面板行業的壯大,在2003-2009年時一度占據了全球40%的份額。路风在《光变》一书中,对此也有详细的统计。那么,不通过技术引进、完全走自主自研的道路,可行吗?当然可行,但是,需要更长的时间、更多的资金。这对于企业而言,是非常大的生存挑战。如今,基于产业发展、人员流动、专利多次授权等因素,以及LCD技术本身也没有大变化的状况,可以说,LCD在国内也基本没有太大技术壁垒了。但技术变革并没有停止。目前技术的较量在OLED路线。和LCD相比,OLED把背光源取消,而改用可以自己发光的有机材料。相比之下,OLED的屏幕更薄、色彩更清晰,响应速度也更快,而且柔性也有提升、更适合可穿戴设备,比如XR虚拟/增强现实産品等。在OLED领域,技术竞争也呈现了两个趋势:第一,韩国企业仍领先。中小尺寸,三星占比达到43%,LG为10%,合计一半份额;大尺寸领域则由韩国企业垄断。第二,中國企業追趕速度在加快。在2019年末,三星獨霸中小尺寸領域,份額一度達到88%,中國企業總占比僅爲3%;但如今,中國企業總占比已經達到了30%,四年十倍、增長顯著。2024年3月,京東方投不過要承認的是,在面板上遊的材料領域,我們依然和日本企業有著較大差距,這也是影響競爭格局的潛在“卡脖子”要素。目前材料端仍是市場化運行,國産材料自研也有進展。展望來看,LCD技術日益成熟,資本開支會逐漸減少,但技術進入壁壘也在降低。而OLED技術,則依然處于激烈賽跑、持續投入中,我國企業和韓企的技術代差,比LCD那時要小,也具備了正面較量的能力。總的而言,面板行業,仍處于技術切換的窗口期,投投投、造造造,仍不到“躺收紅利”的階段。建的國內首條第8.6代AMOLED生産線奠基,繼續加快大尺寸邁進的步伐。

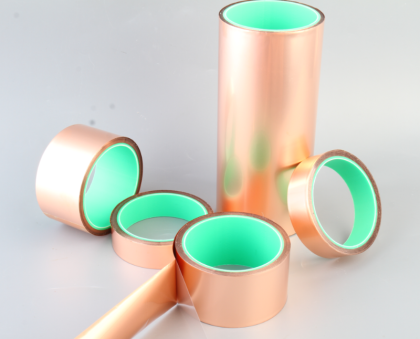

點擊圖片閱讀相關資料:

登錄www.w-coating.com点击《涂布材料库》查阅更多産品资料: 【免責聲明】本文來源網絡且僅代表作者本人觀點,與塗布在線無關。塗布在線對文中陳述、觀點判斷保持立,不對所包含內容的准確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。轉載的目的在于傳遞更多的信息及分享,提供平台交流,並不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議,如有侵權請聯系刪除。

|